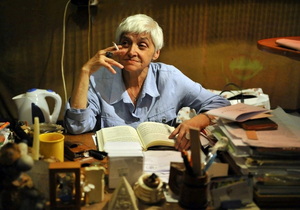

Наш корреспондент встретился в Иркутске с главным редактором детского журнала «Сибирячок». Изданию в этом году исполняется 33 года, и треть срока его возглавляет Татьяна Николаевна.

Тихонова Татьяна Николаевна окончила Иркутский государственный университет (отделение журналистики). Работала редактором молодежных, детских, общественно-политических программ ФГУП ИГТРК, преподавателем Иркутского регионального колледжа педагогического образования; руководила областной общественной организацией «Детская информационная лига». С 2013 года — главный редактор литературно-художественного журнала «Сибирячок». Член Союза журналистов РФ. Победитель Всероссийского конкурса «Главный редактор года» (2021 год).

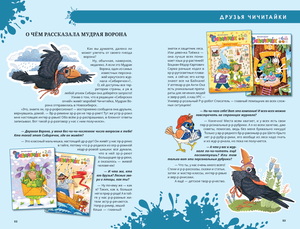

— Тираж «Сибирячка» — 3 000 экземпляров. Это много или мало для огромной Иркутской области?

— Много лет мы выходили тиражом 4 000 экземпляров. В этом году будет на тысячу меньше у всех шести номеров, за исключением второго, который посвящен 85-летию известных событий на Халхин-Голе, его напечатают в количестве 4 000 экземпляров. Часть тиража этого номера, где рассказываем о культуре двух стран, Монголии и России, повезем в Улан-Батор и проведем несколько презентаций.

Обратите внимание: многие печатные СМИ периодически снижают свои тиражи. А «Сибирячок» держится на плаву. Мы предлагаем литературно-художественный контент.

Считаю, что 4 000 экземпляров — это очень приличное количество, с учетом того...Читать далее »